纤毛是在真核细胞表面广泛分布于的一种细胞器,作为细胞的“信号天线”,其核心骨架——轴丝微管的精确组装对生物感知功能至关重要。纤毛的核心结构——由微管蛋白构成的"轴丝",就像建筑钢筋般支撑整个纤毛,但不同区段的微管组装方式迥异:靠近基部的中间段是"双轨结构"(双联体微管),远端则退化为"单轨"(单联体微管)。这种结构分化对纤毛功能至关重要,但其分子调控机理仍不清楚。

北京时间2025年4月9日,清华大学生命科学学院欧光朔教授在《美国科学院院报》(The Proceedings of the National Academy of Sciences)杂志上发表了题为“α-微管蛋白尾部调控轴突分化”(Alpha-tubulin tails regulate axoneme differentiation)的研究论文,揭示了α微管蛋白C端尾部在抑制双联微管异常形成中的独特作用,为理解纤毛分化机制提供了全新视角。

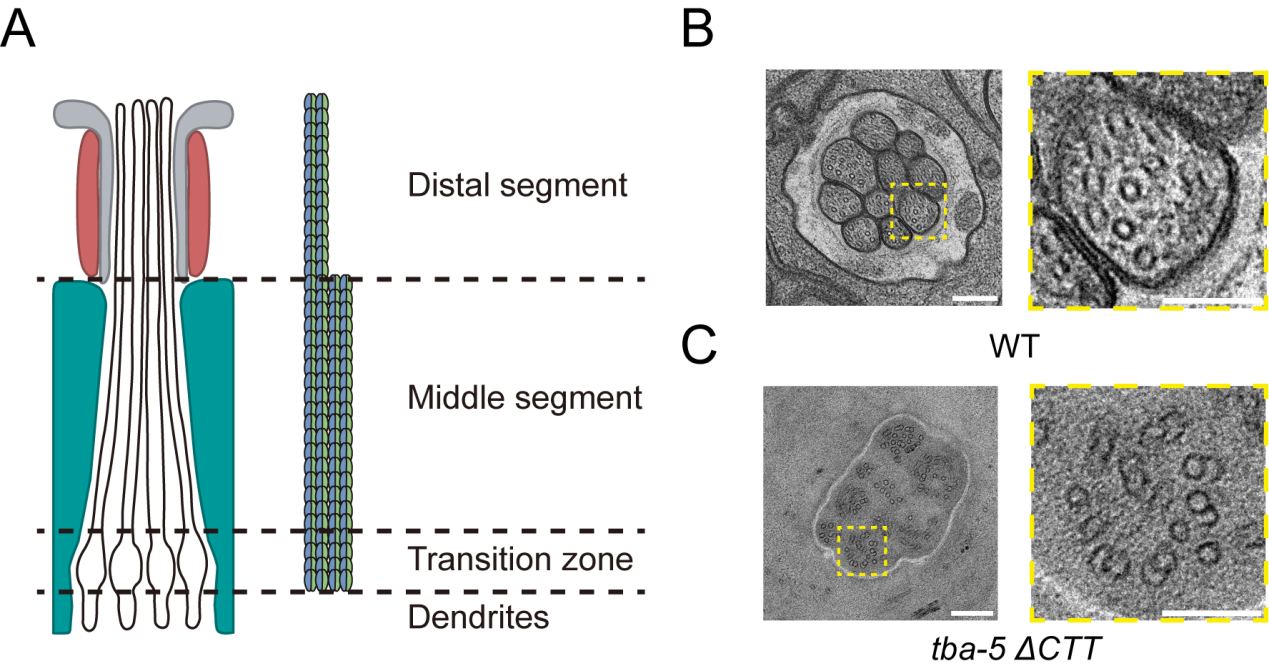

研究团队以模式生物线虫的嗅觉纤毛为对象,采用基因编辑技术系统性删除5个α和4个β微管蛋白基因的C端尾部。通过荧光标记和透射电镜发现,当α微管蛋白失去尾部时,纤毛远端竟异常长出本不该存在的双联体结构;而β微管蛋白的尾巴被剪除后,这种现象却未出现。更令人称奇的是,当两种微管同时"断尾"时,错误组装效率飙升,显示两种蛋白的尾部存在协同调控机制。为破解微观机制,团队构建了分子动力学模拟系统:α微管蛋白的尾部像灵活的警戒线,通过空间位阻阻止B型微管蛋白二聚体错误附着在A型微管表面。计算机模拟显示,尾部缺失后,错误组装的能量壁垒显著降低,相当于解除了分子级的"防错警报"。体外重构实验更直观显示:含正常α尾部的微管仅形成少量双联体,而断尾版本的双联体数量激增。该研究首次在活体生物中证实微管蛋白尾部对轴丝分区的调控作用。

过去认为双联体形成主要依赖辅助蛋白调控,而新发现揭示微管蛋白自身就具备主动防错能力。这种在进化中高度保守的"分子刹车"机制,可能解释了为何人类纤毛疾病(如呼吸障碍、不孕症)常伴随微管异常,为纤毛相关疾病的治疗提供了新的思路。

图1.(A) 线虫感觉神经纤毛结构示意;(B-C)删除α微管蛋白尾部导致远端段异常生成双联体微管(比例尺:左列200 nm,右列100 nm)

清华大学生命科学学院欧光朔教授为本文通讯作者;清华大学生命科学学院博士后李明、2019博士生陈哲和2023级博士生郭正阳是该文章的共同第一作者。该研究工作得到了清华大学冷冻电镜平台的技术支持,以及清华-北大生命科学联合中心、科技部、国家自然科学基金委等相关机构的经费资助。

原文链接:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2414731122